Où la ronce croissait on a planté des roses

Photo : Gaëlle Deleflie

Guillaume Pinard © Adagp, Paris, 2022

GUILLAUME PINARD, Où la ronce croissait on a planté des roses

RONCE / ROSES

Où la ronce croissait on a planté des roses : choisi par l’artiste comme titre énigmatique, voire programmatique, cet alexandrin provient d’un poème de William Blake, traduit par André Gide. ll apparaît au début de son livre Le mariage du ciel et de l’enfer, texte prophétique qui procède par retournement et renversement des valeurs. Au cours de ses études, Guillaume Pinard a beaucoup lu ce type de textes visionnaires, et Blake en particulier l’a frappé pour son talent à mettre en résonance des éléments basiques — un nuage et un paysage, un bon et un méchant — et à générer à partir de cette matière simple une intensité vibrante, sorte de petit monde complet où tous les éléments circulent, et dans un même mouvement se repoussent et s’attirent. Le tout en peu de vers, comme si la forme ramassée servait encore davantage la force incantatoire, l’enthousiasme apocalyptique, la vocation exultante de la contradiction1

. La structure du poème, en boucle, raconte aussi cette danse lancinante où le Bien et le Mal s’épousent à l’infini.

LIMPIDITÉ MYSTÈRE

Lors d’un commissariat d’exposition réalisé pour le musée des beaux-arts de Brest, Guillaume Pinard avait écrit un poème en guise de texte de présentation : de cette expérience germa l’idée d’imaginer un jour une exposition qui cette fois-ci partirait d’un poème. « Ce poème de William Blake est à la fois une menace et un espoir. La lumière au coeur des ténèbres. La langue se déploie, tellement claire et simple, musicale. Si limpide que tout devient absolument mystérieux. »

ÉTÉ MEURTRIER

Juillet-août 2017 : Guillaume Pinard se fait avaler par la couleur.

FAUSSE PISTE

Pour préparer cette exposition, jusqu’à la fin du mois d’août, Guillaume Pinard compose à partir de nombreux motifs présents à l’intérieur du poème de Blake, beaucoup de formats différents, selon un principe accumulatif de peintures conçues comme des digressions à partir de ce texte. « Je voulais travailler sur le sujet, et non sur l’espace. Lorsque j’ai commencé à modéliser l’accrochage de mes tableaux comme je l’avais imaginé, je me suis aperçu que ça ne marchait pas du tout par rapport à la configuration du lieu. Je voulais quelque chose de plus fort. » Il rebondit alors sur une double idée : une foison de visages pour encercler la première salle, et la présence non pas des oeuvres originales mais de leur reproduction scannée, pour harmoniser la dimension et la trame de toutes les toiles. Ces transferts sur posters font aussi un clin d’oeil aux modes de circulation des images, sur papier ou sur écran, l’artiste entretenant de bonnes relations avec les réseaux sociaux, vecteurs de diffusion qui brouillent la nature des sources, lissant les formats et les effets picturaux. Ces reproductions insistent également, de par la technique du scan, sur la matière et la trame : quelque chose opère, qui tempère l’impact du motif, le procédé induisant une mise en exergue évidente de l’importance du geste, de l’empreinte, des aplats.

CE QUE DISENT CES VISAGES

Une sorcière, un Calimero, un crâne rouge, un crâne blond, une momie, un homme invisible : aussi étranges que ces présences puissent paraître, l’ensemble de ces portraits paraît très prosaïque, en prise directe avec l’imaginaire de l’artiste, nourri d’histoire, de l’art mais pas seulement, et de références pop. Ici, pas de sublimation ou de pathos : plutôt la recherche de quelque chose qui tape, type collision frontale. Bien sûr, on pourrait développer sur l’univers onirique, magique et morbide que portent ces portraits, les évocations fabuleuses ou enfantines, l’influence de l’expressionnisme, les élans grotesques qui rappellent James Ensor. Mais Guillaume Pinard vise, plus essentiellement, à obtenir des intensités. Dans une forme de régression, il régénère la figure, la recharge. « Inventer une grosse turbine pour fabriquer un visage qui nécessiterait tous les autres. »

FRAGMENTS, ÉCLAIRANTS OU OBSCURCISSANTS

Depuis longtemps, la question du portrait obsède Guillaume Pinard, qui multiplie à ce sujet les commentaires et les interrogations : quels régimes de vitalité s’appliquent à la représentation du visage ? « Dans toutes mes peintures, le regard revient de façon permanente. Comme un réflexe. Quand je ne sais pas quoi peindre, je fais une tête. J’aime bien cette façon d’être regardé par ce qu’on regarde. »

« Faire un portrait doit consister à matérialiser un certain type d’absence. »

« Au fond, toute oeuvre est un visage et c’est à ce vis-à-vis que je veux pouvoir me confronter. Je veux répondre à un signal. Ces dessins sont une façon de répondre à qui me parle depuis un au-delà, sans que je sache vraiment à quoi correspond cette localité. »

« Si un portrait matérialise une absence, est-ce qu’une galerie de portrait représente un tribunal de fantômes ? » « Ou bien on ne représente pas un visage au risque de le fétichiser, ou bien on métamorphose sa forme en permanence. »

AUTO YELLOW / COURIR APRÈS SOI-MÊME

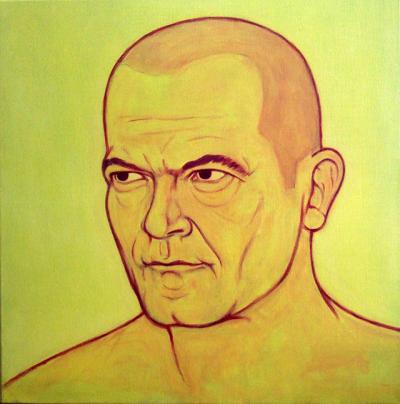

Dans l’exposition, un sas, où soudain surgit un insolite autoportrait : rien à voir avec la facture expressionniste et grotesque, violente ou régressive de la première salle. Guillaume Pinard livre plutôt un dessin coloré, où le visage est traité de trois quart, où le regard fixe intensément mais ne regarde personne — il fuit sans fuir. « Cet autoportrait appartient à la première mouture du projet d’exposition, qui consistait à illustrer des motifs du poème. J’étais le méchant. » Mais attention, un méchant façon William Blake, c’est à la fois un bon et un méchant, chacun à la recherche de l’autre. Que voit-on ? Corps massif, crâne rasé et cou musculeux, menton en fesses d’ange, pates d’oie et rides jugales, le tout formant un faciès sculpté, qui dégage une présence impérieuse, une forme de violence conjuguée à une aménité affable. Et ce jaune scandaleux, entre force solaire et irradiation maléfique, couleur longtemps synonyme de félonie et de traîtrise2

. La composition rappelle autant la technique et la palette des Nabis3

que l’univers des X-Men : pourquoi est-ce que Guillaume Pinard se figure de la sorte, dans cet endroit charnière de l’exposition, avec cet autoportrait qui est à la fois lui et pas tout à fait lui ? Personne ne le sait vraiment.

INTÉRIEUR NUIT, ENFER OU PARADIS

Dans le deuxième espace de l’artothèque, plus intimiste, l’artiste installe un cabinet de dessins, suivant un accrochage classique. Saluons la mise en couleur des murs, ambiance ténèbres, qui met en valeur ces pastels de paysages, où la gamme chromatique exulte en saturations poudrées. Ils s’inspirent parfois de modèles du genre : citons Arnold Böcklin (Paysage de campagne, 1859), Camille Corot (Moine lisant,1840), Antoine Watteau (La gamme d’amour, 1717) ou Jean-Baptiste Siméon Chardin (Panier de prunes avec un verre d’eau, 1759). Parfois aussi, l’artiste part de ses propres sources, photographiques, histoire de varier les plaisirs. Dans ces paysages, selon un principe de collage, Guillaume Pinard subtilise certaines figures pour les remplacer par d’autres : nouveaux venus dans le décor, voici un ours, un corbeau, un cochon, un cygne et un cheval. Parachevant ce bestiaire humble, un homme et une femme posent nus, allongés en miroir, dans un paysage symétrique. Ces scènes bucoliques pourraient facilement évoquer un monde primordial, édénique, indivisé. Toutefois, les corps s’exhibent étrangement dans cette nature intranquille, aux énergies exacerbées. À la fois statiques et vibrants, flottants et pondérables, sereins et fiévreux, de quel scénario contradictoire sont-ils les protagonistes ?

EVA PROUTEAU, 2017.