les alternatives forestières, de la sylviculture à l’architecture, un réseau de lutte et d’entraide

Forêt de Rohanne, ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 2022.

En 1997, Suzanne Simard, une écologiste et forestière canadienne copublie une étude dans Nature qui décrit des échanges de ressources entre les arbres dans le sol forestier grâce à un réseau de filaments de mycélium : le wood wide web, un système de communication, de coopération et de survie. Loin de la conception moderne et libérale d’une concurrence inter espèces, ce modèle montre que le développement et le maintien de la vie reposent aussi sur la symbiose et l’entraide.

Les forêts sont composées de multiples formes de vies. Elles représentent depuis des millénaires une part sauvage de notre monde. Elles ont une place importante dans nos récits collectifs, nos mythes et nos imaginaires. Pourtant, elles sont en danger, menacées par l’extractivisme capitaliste, la mondialisation de la filière bois et le changement climatique. Je lie ce projet aux « Êtres forêts » pour reprendre le titre de l’ouvrage de J. B. Vidalou, à celleux qui luttent contre l’épuisement des ressources planétaires et la destruction des milieux écologiques en développant d’autres modes d’habiter, respectueux des écosystèmes. Le Réseau des Alternatives Forestières est constitué de forestier.e.s, de charpentier.e.s, de débardeu-r.se.s à cheval, des collectifs et des associations issues des marges de notre société qui à travers leur action montrent qu’« un autre monde est possible ».

Projet en dialogue avec le collectif Abrakadabois et la coopérative bocagère de l’ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l’École des Renardes, l’association des Hommes et des Arbres, Léa Müller, le Réseau des Alternatives Forestières.

Chantiers écoles de bucheronnage à l’initiative d’Abrakadabois, des Hommes et des Arbres et de l’École des Renardes. Abrakadabois, La Coopérative Bocagère, de la « graine à la charpente » dans l’ex-Zone A Défendre de Notre-Dame-Des-Landes.

Les collectifs Abrakadabois et la Coopérative Bocagère sont installés dans l’ex-Zone A Défendre de Notre-Dame-Des-Landes. Comme l’exprime Nolig, un des membres du collectif, sans leur action de défense des terres, la forêt de Rohanne et le bocage auraient été rasés pour devenir des pistes d’aéroport. Il s’agissait de lutter en occupant les terres, et pour cela il a fallu construire des cabanes, se nourrir et se chauffer. Les collectifs sont nés du souci d’extraire des ressources du territoire pour répondre à leurs besoins tout en respectant les milieux. La lutte terminée, certain·es sont restés : paradoxalement iels sont devenus les conseiller·es de leur ancien adversaire, le département toujours propriétaire de la forêt, pour gérer les parcelles via l’ONF. Les objectifs sont de développer et de valoriser du « microcircuit court », et ils sont devenus pour l’institution un exemple de la transition écologique. De la « graine à la charpente », iels expérimentent une filière bois en micro-circuit court.

Léa Müller et l’Atelier Vivant, collecte d’argile au pied des souches des arbres déracinés suite à la tempête Ciaran, 2024.

Léa Müller est paysagiste, forestière et artiste. Elle a acquis des parcelles de forêt d’une vingtaine hectares qu’elle exploite avec son compagnon charpentier Boris, L’acquisition de ces parcelles forestières relève du souci de se confronter à l’exploitation de la ressource nécessaire à leurs activités. S’y confronter, mais surtout mieux la maitriser. Léa exprime clairement cette relation ambivalente à la ressource : « on exploite la forêt, elle se débrouillerait bien mieux toute seule ». Il s’agit de se confronter à la mort, de couper, de bucheronner et en contrepartie de prendre soin, de régénérer. Elle le dit elle-même, elle lui est redevable. C’est donc une relation très intense tout autant physiquement (le travail est dur) qu’émotionnellement, une relation en prise continuelle avec la vie et la mort, le prélèvement et le soin.

François Beau, charpentier chargé de projets association des Hommes et des Arbres. Retour du chantier, les mains chargées des tanins des arbres qu’il a taillés, 2022.

L’association des Hommes et des Arbres défend les savoir-faire non industriels du travail du bois et des fibres végétales. Elle utilise la ressource locale, privilégiant des prélèvements de type cueillette et glanage. À travers ses activités, elle développe une pratique de l’attention et de la frugalité. Sa démarche est tout l’inverse de l’architecture normée et normative conventionnelle dont les « standards standardisent la ressource, et en conséquence les paysages, dont le vocabulaire est restreint et les milieux de prélèvement sont pauvres ». En effet, l’association inverse le paradigme : elle adapte les architectures à ce que la ressource locale permet, suggère. Ainsi la ressource est valorisée, tout en minimisant son empreinte écologique. Dans un souci d’adaptabilité, les membres de l’association sont en constante recherche de savoir-faire, toujours en expérimentations et « plus la palette technique est large et plus grande est la liberté d’expression. L’association puise donc dans les savoir-faire traditionnels d’ici et d’ailleurs, académiques ou vernaculaires. Elle les métisse, se les réapproprie, les mixe avec des outils plus récents. Elle a développé un réseau international en Asie, en Europe du Nord. Cette démarche correspond à une attente et des demandes croissantes de la société civile comme des collectivités : loin d’être une niche, elle leur permet de développer des projets pour : « faire ensemble, faire local, faire sensible, faire sens. »

L’Ecole des Renardes dans l’ex-Zad de Notre-Dame-des-Landes, février 2019.

L’École des Renardes, apprendre la charpente en mixité choisie.

Cette école est née d’une initiative informelle : Fanny, charpentière, aidait des ami·es à préparer le CAP charpente et en particulier à apprendre la technique du trait. C’est en 2018 que l’École des Renardes s’est constituée en association pour aider des personnes à passer le diplôme avec le souci de proposer une formation plus inclusive et respectueuse de la forêt, une formation à la fois féministe et environnementale. En effet, le milieu du bâtiment est majoritairement masculin et de fait trop souvent misogyne. Beaucoup de charpentières n’ont pas, en tant que femmes, une bonne expérience de leurs stages dans certaines entreprises, mais aussi de la formation proposée par les Compagnons. Le « renard », c’est d’ailleurs un terme péjoratif utilisé par les Compagnons. Il nomme celui qui est parti de la formation sans rentrer dans le compagnonnage, il aurait volé le savoir. Or, comme l’exprime clairement Fanny « s’il y a un truc que tu peux recevoir et donner, que tu ne peux pas voler, mais au contraire qui doit circuler, c’est le savoir ».

Depuis deux ans, la formation est en mixité choisie, ce qui permet à des femmes et à des personnes transgenres d’apprendre dans un milieu qui leur semble plus sécurisant. Il y a des « renardes apprenantes », celles qui sont en formation, des « renardes formatrices », des « renardes actives » qui aident pour l’organisation, des « renardes archivistes » qui gardent une mémoire de ces expériences collectives. C’est donc toute une communauté de renardes qui grossit chaque année avec un noyau dur d’une quinzaine de personnes.

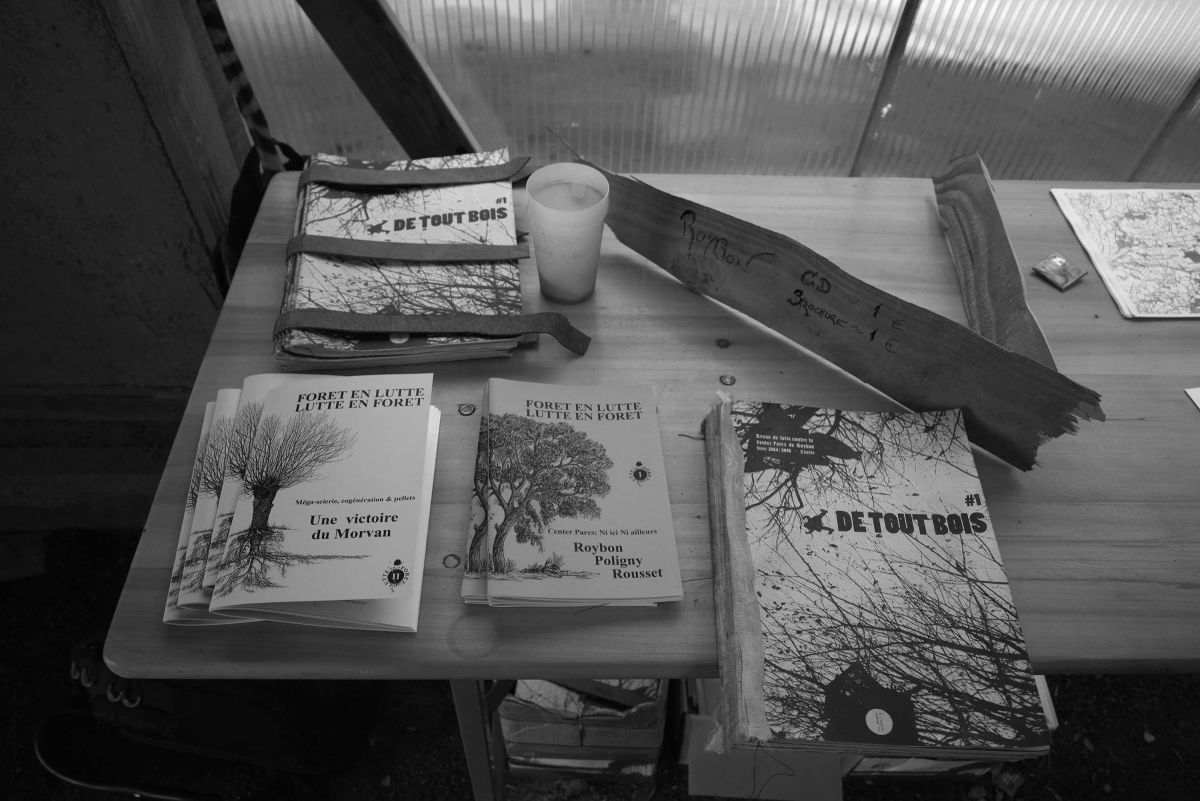

Rencontres du Réseau des Alternatives Forestières, forêt de Rohanne, ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes 17 février 2019.

Le Réseau des Alternatives Forestières (RAF), le réseau des réseaux

Le RAF est également une association. Je me suis entretenue avec Maxime, bucheron et l’un de ses administrateurs. Des collectifs que je cite dans ce texte, c’est le plus ancien. Tous sont en réseau et se connaissent, mais le RAF est un élément essentiel et fédérateur des alternatives. Il crée de nombreux outils pour aider à la transformation de toute la filière bois. Il aide les acteuristes à s’organiser en réseaux à différentes échelles du micro au macro afin de mailler tout le territoire français. La « charte pour des forêts vivantes » du RAF fait référence pour les usager·es. L’association assure des formations non motorisées en charpente, débardage à cheval, et sylviculture douce. Le RAF mène aussi une réflexion sur l’accès collectif au foncier forestier. Il s’inspire du modèle Terre de Liens en agriculture. Il a également créé un fonds de dotation “Forêts en Vie” qui vise à sortir la forêt de la spéculation et créer des communs forestiers.

Un maillage inter espèces

Des liens forts aux écosystèmes traversent et conduisent leurs gestes : d’une part parce que tou·tes agissent en fonction de la régénération des milieux, mais aussi parce que ces derniers conditionnent la matière avec laquelle iels travaillent. Iels font corps avec elle.

François B. l’exprime ainsi : « mon corps c’est un verbe ».

Privilégiant des outils manuels, en contact direct avec le bois, il en décèle toute l’histoire et le vécu à travers la qualité de son aubier, de ses nœuds, de ces cernes d’accroissement. Il adapte sans cesse la finesse de son geste, lorsqu’il équarrit ou taille un tronc : le geste passe par le ressenti de la vie passée de l’arbre, de sa trajectoire. Il traduit une forme d’habilité et de savoir-faire.

Rencontres de charpente à la main, « Pont-Menou dans les bois », lieu collectif La Dérive, Pont-Menou, 7 septembre 2020.

L’une des premières choses qui circulent dans ce réseau, c’est donc le savoir et la pratique. Tou·tes revendiquent des activités expérimentales, et donc un grand besoin de formation. Le troc est à géométrie variable. On troque du temps contre un produit ou de la ressource : par exemple, certaines Renardes ont donné du temps à la Coopérative bocagère qui a investi dans une machine à fabriquer des tatamis pour créer des panneaux d’isolants à partir de fibres végétales. En retour, elles sont reparties avec des panneaux pour les locaux de leur future école. On troque du temps contre du savoir.

Levage du préau de l’École publique de Mouais, 2020-2022. Des hommes et des arbres, Agence Loom. Bois locaux, bois bruts et bois sciés, assemblages scandinaves et japonais.

Des transferts d’énergie

La deuxième chose qui circule le plus avec le savoir, c’est l’énergie de chacun·e.

Ces trocs sont une manière de biaiser un système économique qui ne leur est pas favorable. En effet, l’économie capitaliste et néolibérale actuelle n’est pas pensée pour valoriser le travail humain, manuel, bien au contraire. Or, tou·tes revendiquent dans leurs actions la « nécessité du temps » : celui-ci est nécessaire au soin, à la finesse, à l’attention. On réfléchit où on prélève, on fait attention à un village de blaireaux installé dans une parcelle forestière pour ne pas les déranger, on réfléchit des formes en fonction de la ressource disponible, on travaille beaucoup à la main. C’est presque de la dentelle et ce temps humain coute cher dans l’économie actuelle ; cette dernière privilégie une énergie à bas coût qui alimente de grosses machines et du transport, et désormais de l’intelligence artificielle. Elle privilégie de lourds investissements matériels et informatiques au détriment du temps de travail humain. Si ce dernier est nécessaire, on va majoritairement le chercher ailleurs, là où les salaires sont les plus bas, peu importe les conditions de travail des ouvrier·es. Pourtant, les membres des alternatives en font l’expérience : ce temps partagé, collectif décuple l’énergie disponible. Bien répartie et organisée, l’énergie est exponentielle.

Dans le réseau des alternatives, on donne aussi parfois sans rien en retour. Ce n’est parce que quelqu’un te donne un coup de main, que d’un point de vue comptable tu lui rendras nécessairement la même chose. Tu le feras, mais ailleurs. Cela signifie que ces relations, ces échanges se pensent non pas à l’échelle d’individus, mais à une échelle collective, celle d’un réseau. Il doit être dense et mobile, comprendre un nombre suffisant de personnes qui circulent de collectif en collectif pour l’alimenter.

Préau de l’École publique de Mouais, Des hommes et des arbres, Agence Loom, 2020-2022.

L’architecture moderniste s’est construite sur des feuilles blanches, nourrie d’abstraction. Beaucoup de projets ont été pensés ex nihilo, avec des matériaux industriels standardisés venant d’ailleurs. Le vocabulaire de la modernité, c’est la symétrie, les surfaces lisses et rectilignes du ciment et du béton, mais aussi le bois scié industriellement parfaitement droit, les panneaux de bois composites, pleins de colles et de particules, toxiques. Les architectures des alternatives inversent le processus. Comme le souligne Léa, « se confronter à la ressource, ça change tout à commencer par ton dessin ». La forme part de la morphologie des arbres, de chaque arbre disponible à proximité du chantier. Elle est par essence organique.

Rencontres du Réseau des Alternatives Forestières, forêt de Rohanne, ex-ZAD de Notre-Dame-des-Landes, février 2019.

Le fonctionnement du wood wide web, le réseau fongique de communication forestier, n’est en fait, pas tout à fait celui d’internet, les racines des arbres habitées de champignons ne sont pas de simples câbles de transmission : les champignons et les racines des plantes sont vitalement entremêles. D’autre part, les champignons ont une intelligence qui leur est propre pour aller chercher la nourriture de la manière la plus efficace. Ils sont des contributeurs actifs. Les membres des alternatives forestières ont conscience de l’interdépendance nécessaire à la vie : iels ont une pratique et une intelligence du collectif à la fois entre humain·es mais aussi une grande sensibilité au maintien des écosystèmes. Iels en font partie. Iels ne modèlent pas un paysage extérieur, mais sont traversés par lui, la forêt n’est pas un environnement qui les entoure ou les connecte, iels en portent une part en elles et eux, elle les anime, les dynamise.

Le wood wide web décrit par S. Simard mais aussi celui des alternatives forestières est basé sur la coopération et l’entraide, telle que l’a défini le géographe anarchiste Pierre Kropotkine. Il réfute une part du modèle darwinien : le développement de la vie sur Terre ne serait pas uniquement le fruit d’un combat, d’un système de concurrence, de la loi du plus fort au détriment des plus faibles comme garant de l’évolution. P. Kropotkine à l’inverse a porté attention aux dynamiques de coopération et d’entraide au sein des sociétés animales, indispensables à la survie dans des écosystèmes rudes comme celui de la Sibérie. Ces dynamiques éclairent selon lui aussi une part de nos comportements humains, en particulier, ceux basés sur la coopération et l’auto-gestion de l’anarchisme.

Structures de bois tressées par Léa, pour protéger ses semis 2024.

Dans les alternatives forestières, il y a nécessité d’entraide et de coopération interespèce, car elles reposent sur une forme de frugalité en termes de matière, de ressource, en énergie fossile, en machines, qu’elles compensent par leur habileté et leur savoir-faire, leurs pratiques d’attention, de soin, de régénération.

Et ces actions, ces gestes, ces architectures, chargées d’envies, d’idées, de temps, d’émotions collectives et partagées participent tout autant à se soigner, à prendre soin les un·es des autres, qu’à réparer un monde de forêts abimées.

Le rite, Notre-Dame-Des-Landes, 2017.

Bibliographie

Bridle James « Wood wide web » in Toutes les intelligences du monde, Animaux, plantes, machines. Le Roy. Seuil, 2023, p.82-114.

Ingold Tim, Faire, Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Éditions Dehos, 2017.

Kropotkine, L’entraide. Un facteur de l’évolution, Aden Editions, 2009.

Pascale Laussel, Marjolaine Boitard, Gaëtan du Bus de Warnaffe, Agir ensemble en forêt. Guide pratique, juridique et humain, Charles Léopold Mayer/ECLM, 2018.

Simard Suzanne, Perry, D.A., Jones, M.D., Myrold, D.D., Durall, D.M., Molina, R. Net transfer of carbon between tree species with shared ectomycorrhizal fungi. Nature 388, 1997, p.579-582.

Vidalou Jean-Baptiste, Être foret, Habiter des territoires en lutte, Zones, 2017.

Abrakadabois, https://www.alternativesforestieres.org/Abrakadabois-810

Association des Hommes et des arbres, https://architectures-buissonnieres.org/fr

École des Renardes, https://www.alternativesforestieres.org/-Ecole-des-Renardes-

Léa Müller, https://cahiers-itinerances.com/lea-muller/

Réseau des Alternatives Forestières, https://www.alternativesforestieres.org/