Viaje al Centro de América

« Tu ne connaîtras jamais bien les Mayas », avait prévenu Guillaume Apollinaire.

Et c’est par l’aveu de cette impuissance que s’ouvrait ma Dérivée Mexicaine. Et c’est par elle encore, - faut-il le dire ? - qu’elle devait se refermer, comme une question venue se briser contre sa propre démesure - mais tout contre ! Lorsque, dix ans plus tard, l’occasion se présenta de retourner en terre Maya, toute prétention d’élucider tant soit peu l’énigme de cette grande civilisation m’avait presque entièrement abandonné. Les Mayas demeureraient donc ces gens d’ailleurs et d’autrefois, qui, comme les Egyptiens, se foutent de nous depuis des siècles.

Il n’est pourtant guère possible de se rendre en Amérique Centrale, spécialement au Guatémala et au Honduras, sans que les Mayas se rappellent à nous comme le tic tac d’une horloge dont nous ne savons pas lire l’heure et c’est une étrange entreprise en vérité que celle de voir sans savoir, de regarder sans connaître et de se souvenir sans mémoire.

Puis vint l’étonnement, un tonnant étourdissement au coeur d’une affection confuse, une capitale surprise au moment de classer les nombreuses photographies rapportées de cette Première Amérique et de se trouver littéralement nez à nez avec ces Mayas qu’on avait crus invisibles et hors de notre portée : ils sont là ! Là, assurément, face à nous, comme une présence insistante et obstinée qui n’est pas prête de repartir, aussi réels que l’Occident décomposé de Muybridge ou que la main fantôme de Madame Röntgen.

Si d’abord je ne les ai pas aperçus, c’est qu’ils se cachent pour rire dans l’hiver où ils feignent de cohabiter avec nous. La marche patiente à la rencontre de ce rire où chacun reconnaîtra une ironie à la mesure de sa défaite, c’est à quoi les photographies réunies dans cet ouvrage voudraient inviter. Feignons à notre tour de ne pas nous moquer de ces cris d’oiseaux qui ont fait trembler les arbres. Le temps est peut-être venu d’en ramasser les feuilles. Du moins aurais-je tâché d’en rassembler ma part.

Texte d’Yves Trémorin à propos du projet Viaje al Centro de América.

Viaje al Centro de Amèrica a été concu en collaboration avec Denis Fernandez-Quintailla et a paru

aux éditions SOPHOS à Guatemala City en juillet 2018.

il comporte 344 pages et 229 images couleurs ainsi que des textes de Marc Sagaert et Arnoldo

Gálvez Suárez

L’exposition Viaje al Centro de América s’est tenue en juillet 2018 dans la galerie de l’Alliance Française de Guatemala City.

Dix écrans 120 x 80 cm sont disposés à intervalles réguliers autour de la salle plongée dans le noir.

Un chapitre du livre défile dans un lent diaporama sur chacun des neuf écrans verticaux. La vingtaine de tirages horizontaux sur celui restant. Le nombre de photos de chaque chapitre étant différent les confrontations entre les images sont multipliées.

Vues de l’exposition

Photo : Yves Trémorin

YVES TRÉMORIN EN TERRES MAYAS

Yves Trémorin était déjà venu en terre maya. A Guatemala, il avait présenté, il y a quelques années ses « emblèmes », dans le cadre du festival Guatefoto de la capitale, également dans le magnifique écrin de la coopération espagnole de La Antigua et aussi au Honduras, dans la belle salle de l’alliance française de Tegucigalpa. Des séjours brefs mais si intenses que l’artiste n’eut de cesse de refaire le chemin, de remettre ses pas dans ses pas, d’entrer une seconde fois « sur ces terres ensorcelées ».

Le photographe avait compris qu’il s’agissait-là de ces quelques pays « les plus prodigieusement fantastiques de la planète », comme devait le noter Antonio Rey Soto après avoir découvert le Guatemala en 1929, des pays situés, comme le dit l’écrivain espagnol, à la tête de ces terres riches et très fertiles qui forment l’isthme – l’axe de la gigantesque hélice, qu’est l’Amérique, et qui peuvent être considérés comme le centre du continent. Des pays où, dit-il encore, s’élèvent dressées et fumantes, ces terres qui n’ont pas encore fini de se replier et de cicatriser, verticales sur les plaines luxuriantes qui courent, ondulent et viennent disparaitre doucement sur les horizons bleus.

Le grand poète hondurien, Roberto Sosa, auteur lui-même de calligrammes comme son collègue Apollinaire, le dit à sa manière dans un de ses poèmes de l’âme, quand il parle de ses « voyages dans les immobilités du passé. De la séduction/ que lui cause l’ondulation du feu/ pareil/ à ce que ressentirent les premiers hommes qui devait le soumettre/ à la douceur d’une lumière nouvelle ».

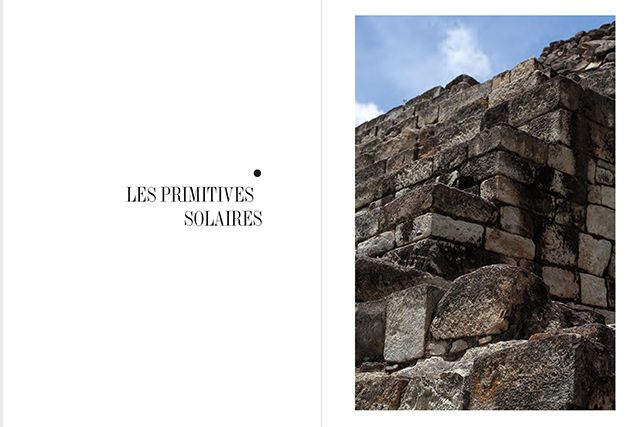

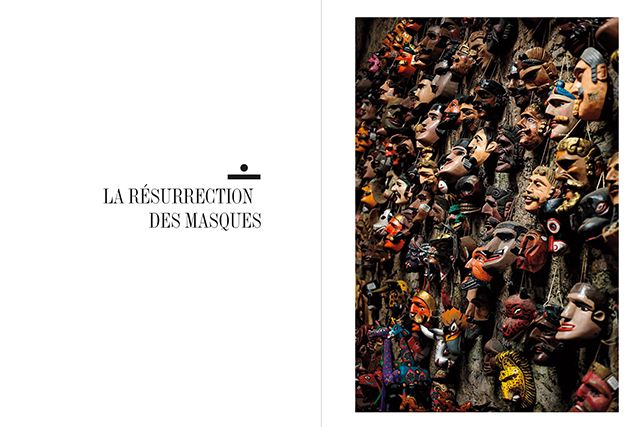

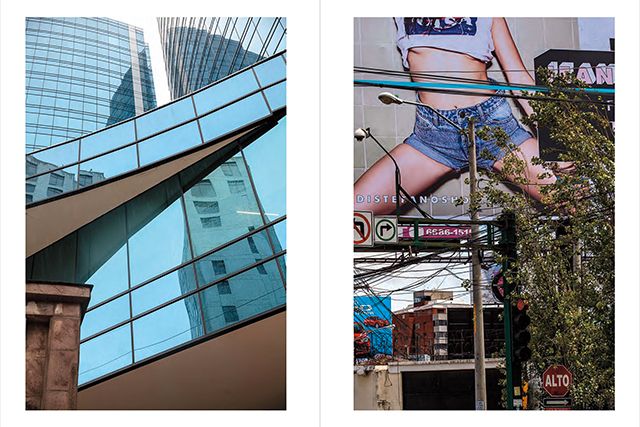

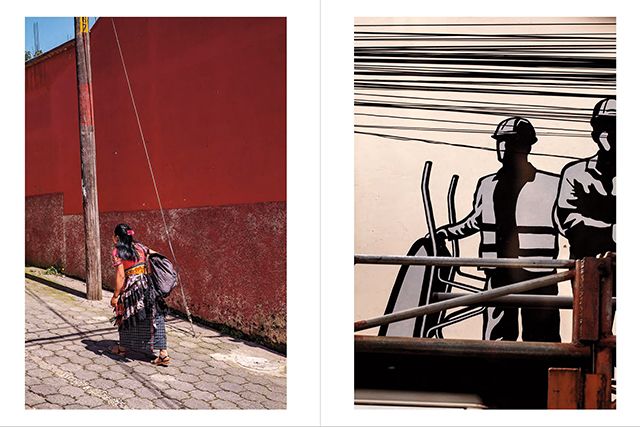

Trémorin questionne les formes jusqu’à ce qu’elles deviennent figures, confronte des paysages significatifs à des éléments naturels, l’architecture du passé et celle du présent, visite diverses communautés. Son cheminement commence au pied du volcan, figure triangulaire, base symbolique de la civilisation maya. Il parcourt les grandes villes aux gratte-ciels symbolisant le monde consumériste d’aujourd’hui, et termine son périple près de la mer caraïbe. Quand le voyage de l’artiste prend fin, le choix est difficile parmi les innombrables photographies rassemblées qui montrent des hommes et des femmes, des morceaux de quotidiens, des campagnes et des villes. Soudain, comme chez Asturias le poète, l’atmosphère est pleine de chasseurs de l’air et la pensée se convertit en souffle de couleurs dans ces espaces revisités. Le travail d’Yves Trémorin dévoile ainsi un espace où plusieurs se retrouveront, images et instants vécus gardés en mémoire, tandis que d’autres découvriront par la main de l’artiste un autre univers où peut-être ils se reconnaîtront, dans le partage d’une même recherche.

Marc Sagaert, 2018

L’OEIL FLOTTANT

Ce voyage au centre de l’Amérique est le voyage d’un oeil flottant, à la dérive. Celui de l’oeil d’Yves Trémorin.

Obstiné, moins préoccupé par le tout incommensurable, écrasant, que par les fragments qui le conforment, l’oeil de Trémorin s’arrête à des détails que d’autres négligeraient. A travers lui, ces détails nous permettent d’accéder à des vérités que

nous avons tendance à ignorer.

Ayant le privilège d’accompagner l’oeil de Trémorin, nous parcourons un territoire tout à la fois, déconcertant, beau et violent : Honduras et Guatemala, deux pays du nord de l’Amérique centrale, cordon ombilical tendu entre deux océans, occupés depuis des siècles par l’impossible tâche d’unir le sud au nord.

De la pierre à la vie, du simple au complexe, du repos au chaos, le voyage ne saurait être toujours linéaire mais plutôt cyclique. Nous retournerons au point de départ pour voir de nouveau, pour voir mieux et rencontrer un autre détail, un angle

révélateur.

Le voyage commence ainsi.

D’abord la terre, la ceinture continentale qui émerge de la mer (c’est ainsi que nous le raconte les géologues, mais aussi les récits sacrés des cultures originaires de ces terres). À distance, on voit des montagnes et des volcans comme des rides entre

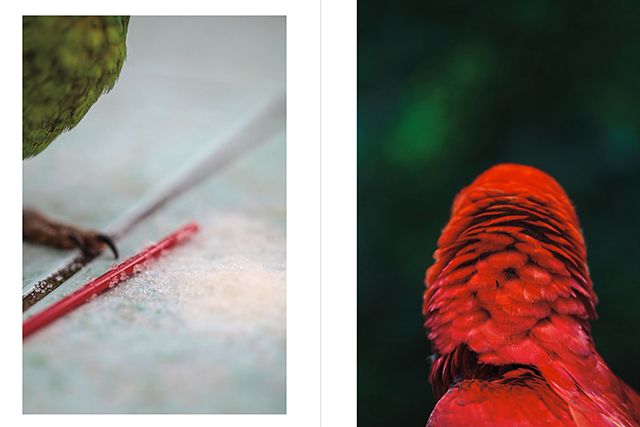

les plis desquelles la vie ne fleurit sinon éclate (c’est ainsi que les biologistes nous l’expliquent quand ils soulignent que l’Amérique centrale a, malgré l’étroitesse de son territoire, un des meilleurs indices de biodiversité du monde). Il est vrai qu’Yves Trémorin consacre un chapitre entier au vert : à l’extase verte du cyprès et du perroquet, de la forêt touffue et de la mousse sur la pierre et sur la mémoire.

Récits sacrés et cultures originaires disions-nous, et nous accompagnons maintenant l’oeil-guide à la rencontre de l’homme et de la pierre. La pierre qui servait à l’homme à conserver sa mémoire : deux siècles plus tard, les écritures taillées dans la pierre nous chuchotent depuis le sommeil, des histoires de notre propre passé. Et quel est-il ? Une des photos du livre nous le raconte : un promontoire de pierre et d’os s’érige, fièrement, au beau milieu de la forêt. Cependant, Yves Trémorin ne s’intéresse pas seulement aux mayas du passé qui exercent une vigilance ancestrale et cyclique depuis leur corps de pierre, il s’intéresse aussi aux mayas du présent, au sang qui court dans leurs veines, le regard tourné vers le futur.

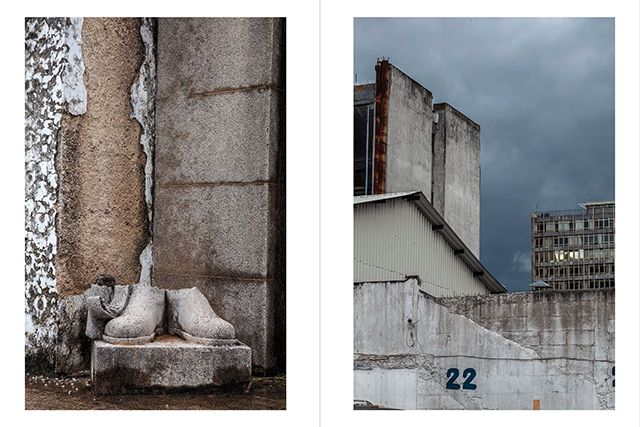

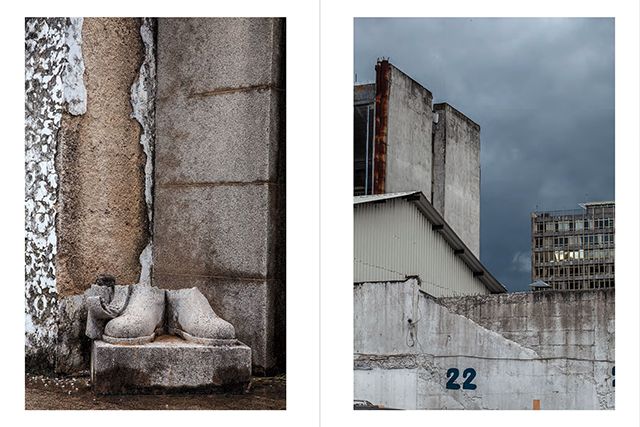

Le présent et le futur. Laissons derrière nous la pierre et le vert, et laissons-nous conduire par l’oeil-guide dans de nouveaux territoires, nés d’un désir insatisfait : la modernité. Depuis des angles insoupçonnés, attentifs à de curieux détails. Nos yeux s’emplissent tout à coup de panneaux publicitaires, de câbles à haute tension venant rayer les cieux bleus et gris, de murs noircis par la fumée du diesel, de sottes géométries à la recherche de modèles et d’angles droits, de violentes notions de sécurités, de barbelés, de clôtures et de murs, de fusils aux épaules d’hommes sans visages, le vigile d’une sécurité privée, de bandes d’urubus surveillants les tombes du cimetière.

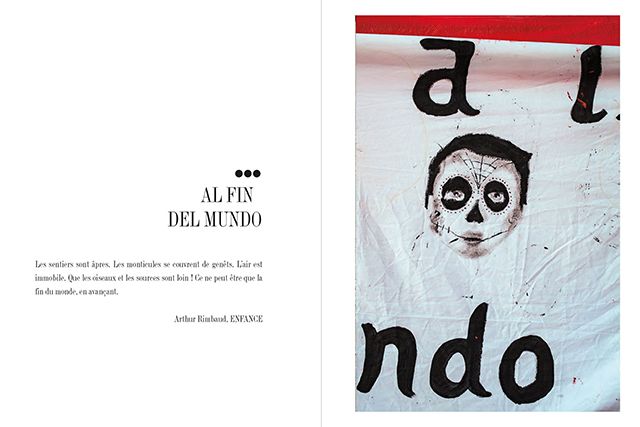

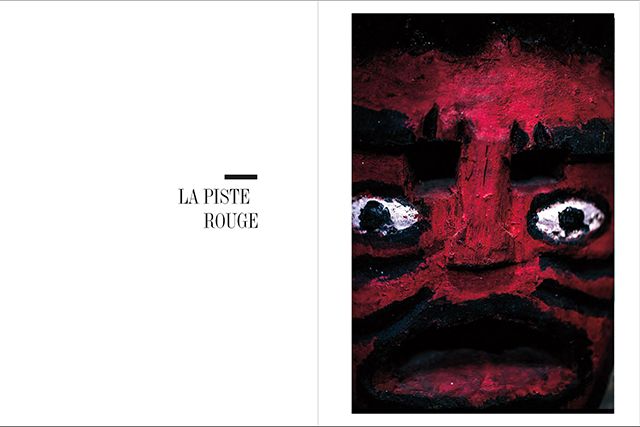

Oui, le voyage est cyclique, nous l’avons dit, et nous voilà de nouveau face à la belle photographie d’une milpa, un champ de maïs entouré de brouillard, la source nutritive première, à peine deux ou trois pages après la photographie d’un centre commercial élitiste. Car, ce que ce voyage nous enseigne assurément, c’est que nous transitons par des territoires de contrastes, presque toujours déconcertants, voire douloureux : deux planètes lointaines, déconnectées, placées en orbite d’une même culpabilité, d’une même violence, d’une même beauté. La beauté qui pourrait être le principal intérêt d’Yves Trémorin, est capturée ici, non seulement loin des lieux communs, mais encore grâce à une rigueur technique sans faille et à une grande sensibilité. Cette beauté on l’appréciera en particulier dans le chapitre que je préfère de cet ouvrage : le chapitre dédié à la couleur rouge, un même rouge pour la vie et la mort, rouge de l’exubérance et du désir. Je connais bien le Honduras et le Guatemala, et cependant, ce voyage m’a permis de les voir, et peut-être aussi de me voir moi-même, comme s’il s’agissait de la première fois.

Arnoldo Gálvez Suárez

Ville de Guatemala, avril 2018