Les transformations silencieuses

Commissariat : et meutes

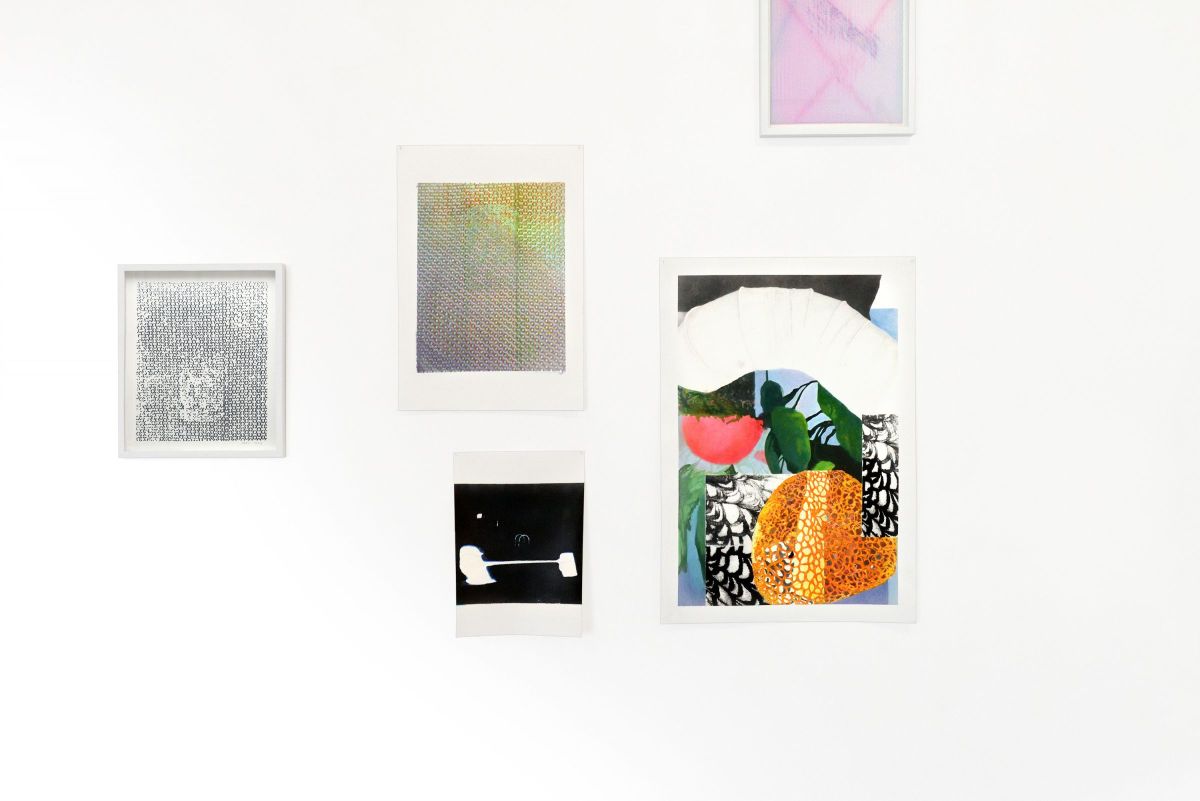

Photo : Julie Aybes

La relation entre les concepts de nature et de culture a toujours fait l’objet de nombreuses discussions pour dépasser la longue opposition qui a prévalu dans la philosophie occidentale. C’est précisément à cet endroit que travaillent Sylvain Le Corre, Julie Bonnaud & Fabien Leplae, revendiquant à chaque nouveau projet un travail de terrain et d’expérimentation. Leurs ateliers sont des observatoires, entre jardin et laboratoire. Ils cherchent dans différents domaines, non pas à hybrider mais à explorer ce qui est entre-deux, ce qui fait conversation, les créolisations, les contaminations de pensées et de gestes.

Proches du quotidien, du menu, ils récoltent, jardinent, font entrer le dehors dedans, se demandent comment dessiner “comme une ortie” ou faire les gestes de la forêt. Ils mélangent les matières et les manières. Leurs œuvres ne sont pas figées, elles évoluent, prolifèrent, vivent. Prenant les végétaux, les cailloux ou les paysages comme idées et matériaux, se tournant autant vers le passé, le présent et le futur, ils s’inspirent de pensées philosophiques, de mythes et récits.

Leurs démarches et projets nous renvoient tout autant à Michel Foucault, Gilles Deleuze, François Jullien, Vinciane Despret… et font écho à des questions urgentes sur notre rapport au monde.

Communiqué de presse de l’exposition.

Conversations

Les trois artistes invités aux méandres cette année — Sylvain Le Corre, Julie Bonnaud & Fabien Leplae — explorent les relations mouvantes entre les êtres humains, les autres espèces du vivant, les règnes végétal et minéral, les artefacts technologiques. Mais, surtout, ils créent à partir des histoires qui lient ces espèces et ces mondes. Ils considèrent le vivant dans son ensemble. Et ce vivant, pour eux, n’est pas une suite d’éléments séparés, se côtoyant, mais un ensemble de mouvements, de porosités, d’inclinaisons, d’influences, d’attirances, de frottements, d’échos… Des éléments, des temps et des espaces, non pas figés dans leurs carcans respectifs mais en mouvement les uns par rapport aux autres, dans une interdépendance des mondes.

De plus, ils pensent les espèces elles-mêmes comme en perpétuelle évolution. Nous, chaque élément vivant, sommes des parcours, des virages, des changements, des transformations, des effondrements. Toute espèce naturelle est un bricolage éphémère, imprévisible et en perpétuelle métamorphose. La vie se déploie dans des possibilités qui sont toujours surprenantes, impossibles, jamais vues. Ce qui fait de la nature quelque chose d’extraordinaire qui s’accorde avec une pensée libre et ouverte à l’imprévisible, l’étranger, l’inconnu, le devenir.

L’atelier de Julie Bonnaud et Fabien Leplae est à la fois un laboratoire et un jardin. Un jardin à l’image du monde, complexe. Un lieu pour penser, dessiner, habiter, imaginer, se déplacer, créer… avec la présence des sons, du vent, des couleurs, avec le hasard, le dehors, le froid, les saisons, des livres, des plantes qui poussent ou pas, des rythmes, des animaux qui font leur vie d’animaux, des idées qui traversent.

Informatique, horticulture et arts plastiques s’entrecroisent. L’aléatoire et le programmé se contrarient, se frottent, se côtoient pour une œuvre évolutive. Chaque élément se renouvelle en fonction des autres, dans une conversation qui n’oublie pas l’entre-deux, les interstices. Leurs motifs sont issus de leur environnement quotidien : jardin, maison, détails d’objets, de corps, éclats de lumière. Le moindre devient le monde entier, reflet d’un monde changeant.

Il s’agit de coopération, l’atelier étant comme un laboratoire où les artistes seraient en mutation, greffés ou cyborgs, à l’écoute du vivant, semant le trouble dans les frontières entre naturel, artificiel, biologique, social, mécanique, imaginaire. C’est ainsi qu’ils parlent de dessiner “comme un arbre ou une ronce”. Non pas vouloir dessiner comme le ferait une plante, mais penser l’idée de dessiner en observant les arbres ou les ronces.

« Qu’est-ce qu’un agencement ? C’est une multiplicité qui comporte beaucoup de termes hétérogènes, et qui établit des liaisons, des relations entre eux, à travers des âges, des sexes, des règnes — des natures différentes. Aussi la seule unité de l’agencement est de co-fonctionnement : c’est une symbiose, une “sympathie”. Ce qui est important, ce ne sont jamais les filiations, mais les alliances et les alliages ; ce ne sont pas les hérédités, les descendances, mais les contagions, les épidémies, le vent. […]

C’est un bloc de devenir toujours asymétrique. Non pas que les deux termes s’échangent, ils ne s’échangent pas du tout, mais l’un ne devient l’autre que si l’autre devient autre chose encore, et si les termes s’effacent. […] Ce n’est pas l’homme qui chante ou qui peint, c’est l’homme qui devient animal mais juste en même temps que l’animal devient musical ou pure couleur, ou ligne étonnamment simple […]

Ça ne veut pas dire écrire à propos de son chien, de son chat, de son cheval ou de son animal préféré. Ça ne veut pas dire faire parler les animaux. Ça veut dire écrire comme un rat trace une ligne, ou comme il tord sa queue, comme un oiseau lance un son, comme un félin bouge, ou bien dort pesamment. »1

Sylvain Le Corre récolte des “choses” au fil de ses promenades et des jours : des “choses” qu’il rapporte dans son atelier, qu’il observe, qui viennent lui faire penser à d’autres choses, d’autres surfaces, d’autres touchers… une rencontre entre un caillou et ce qui lui passe par la tête quand il ramasse ce caillou, parce que le vent se lève, ou qu’il pense à quelqu’un, ou qu’un oiseau cesse son chant… Il rentre à l’atelier et dessine cette rencontre-là, la rêverie que le caillou a permise, l’endroit où cet cet entre-deux existe.

Il invente des mondes qui ne sont ni minéraux, ni végétaux, ni animaux mais un peu de chaque, des mondes qui se mettraient à se comprendre dans une langue nouvelle, inventée, une sorte de traduction entre des langages imaginés. Il invente des dialogues, des tensions, des séductions entre céramiques et pierres, entre morceaux de branches, d’écorces et l’eau de ses aquarelles.

Il explore les paysages à travers ce qui les compose. C’est une forme d’immersion dans l’intimité des milieux naturels, une attention rêveuse et sérieuse, entre l’observation scientifique et le regard d’enfant. C’est ainsi qu’il note, enregistre, photographie les détails insolites, les curiosités et les anomalies du monde animal, végétal, minéral. « Tout m’intrigue, tout me questionne. J’essaye de comprendre pourquoi ça me touche autant, par des correspondances, des connexions de formes et de couleurs. »

Il revient de ses promenades les poches pleines de cailloux, de fragments d’écorce, d’ailes de scarabée, de poussières passagères clandestines. Il mène ainsi un étonnant travail de dévoilement des mutations du vivant aux frontières des enracinements, des pourrissements, des hybridations. Pour lui, tout est en transformation permanente lente et silencieuse, tout est transition et imbrications. Dans ce lent mouvement, ce qui fait “événement” est comme une image arrêtée dans un long défilement, que ce soit la mort d’un insecte, un éboulement de sable, le cri d’une bête, une émotion, une tache sur une pierre.

Les transformations silencieuses2 , essai de François Jullien, nous a semblé pertinent pour alimenter les questionnements des artistes invités. On ne voit rien. Pourtant, heure par heure, jour par jour, tout change. L’enfant grandit, le corps vieillit, la montagne s’érode, le climat change, ou bien les révolutions se renversent, sans crier gare, en privilèges. Ces modifications minimes et constantes, inaperçues mais essentielles, forment le cours du monde et la trame de l’existence. Elles progressent à bas bruit, partout présentes, invisibles toutefois, à force d’être minimes et graduelles.

Or si cette transformation continue nous échappe, c’est sans doute que l’outil de la philosophie grecque, pensant en termes de formes déterminées, échoue à capter cette indéterminable de la transition. De là l’intérêt, pour François Jullien, à passer par la pensée chinoise pour prêter attention à ce qui rend compte de la fluidité de la vie et éclaire les maturations de l’histoire tout autant que de la nature. Dans cet horizon disparaissent certaines interrogations majeures qui ont obsédé la pensée européenne. Par exemple, la question du commencement — aucun début au vieillissement, pas plus qu’au cycle des saisons — celle du but ou du plan — au lieu de vouloir, de viser, d’entreprendre : faire basculer silencieusement dans la durée, influer par incidences, diffuser sans intention projetée, par contamination.

Contre un savoir totalisant et unificateur, il s’agit de penser le vivant dans la richesse de sa complexité et de son opacité. Récuser le clos, le définitif, qui prend la forme de systèmes. Prôner une pensée du tremblement pour dire le monde, une pensée fragile, incertaine, ambiguë, dérivée…

Ainsi, les œuvres de ces trois artistes, en questionnant notre attention au monde, participent à une poétique du vivant et à une réflexion sensible sur son avenir.

Brigitte Mouchel